고령화, 만성질환 증가, 정부 주도 의료지출 확대 등으로 호주의 의료기기 및 의약품 시장이 안정적인 성장세를 보이고 있다. 이는 기술력을 갖춘 한국 기업에 새로운 기회인데, 다만 진입장벽이 존재하는 만큼 시장 구조와 규제를 정확히 이해하고 현지에 적합한 전략을 수립할 필요성이 있다.

김여빈 코트라 시드니무역관 부관장은 최근 코트라가 주최한 ‘호주 의료기기 시장 진출전략 세미나’에서 “호주는 고령화와 만성질환 증가로 의료기기 수요가 지속 확대되는 유망 시장”이라며, “기술력과 인증을 갖춘 한국 기업에는 충분한 기회가 있다”고 분석했다.

◇만성질환자 많고…여성 발병률 높아=호주는 영국과 유사한 정치·경제 시스템을 갖춘 영연방 국가로, 6개 주와 2개 준주로 구성된 대륙형 국가다. 인구는 약 2700만명으로, 향후 10년 이내 3000만명을 넘어설 것으로 전망된다. 기대수명은 83.2세로 OECD 평균을 상회하며, 고령인구 비율은 1994년 12%에서 2024년 17%로 증가했다.

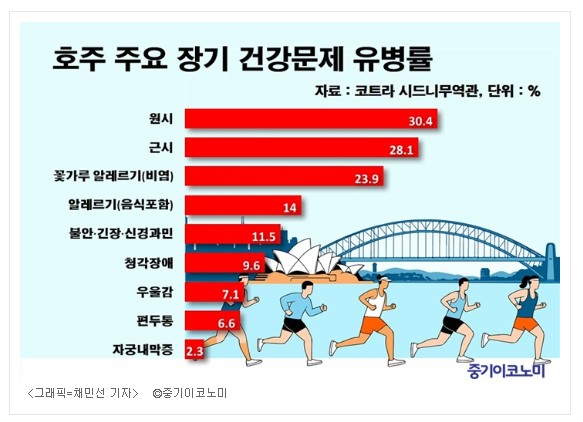

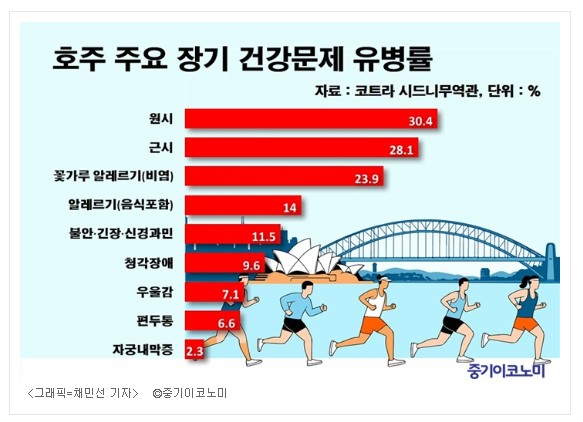

보건통계도 의료기기 및 의약품 시장의 성장 가능성을 뒷받침하고 있다. 2022년 기준 호주 국민의 81.4%가 하나 이상의 장기 건강문제를 앓고 있으며, 65세 이상 인구 중 99.2%가 장기 건강문제를 가지고 있었다. 같은 해 전체 인구의 49.9%가 만성질환을 보유하고 있었으며, 여성의 발병률(52.3%)이 남성(47.4%)보다 높았다. 주요 질환은 시력 문제, 비염, 알레르기, 정신 및 행동 질환, 관절염, 당뇨 등이다.

2023년 기준 주요 사망 원인은 관상동맥질환, 알츠하이머병 및 치매, 뇌졸중, 폐암, 만성 폐쇄성 폐질환 등으로 나타났다. 이러한 질환군은 장기적 치료와 관리가 필요해 의료기기 및 의약품 수요를 지속적으로 자극하고 있다.

◇호즈 공공의료 중심의 의료 시스템=호주는 공공의료보험제도인 ‘메디케어(Medicare)’를 중심으로 의료서비스를 제공한다. 대부분의 진료는 일반의(GP)를 통해 이뤄지며, 전문의 진료를 받기 위해선 GP의 의뢰가 필요하다. 국립병원은 무료이지만 대기 시간이 길고, 사립병원은 빠른 진료가 가능하나 비용이 높다. 2022~2023년 기준, 호주의 의료비 지출은 2525억 호주달러(약 228조3000억원)이며, 이 중 72.8%는 정부 재원에서 충당됐다.

호주 시장에 진입하기 위해선 반드시 TGA(연방의료제품청)의 승인을 받아 호주 의약품등록부(ARTG)에 제품을 등록해야 한다. 이를 위해 한국 기업은 호주 내 법인을 설립하거나, 현지 유통업체 또는 전문 등록대행업체를 통한 ‘스폰서’를 지정해야 한다. 스폰서 선정은 단기 판매망 확보보다는 장기적인 규제 대응능력과 파트너십 신뢰도를 중심으로 이뤄져야 한다.

◇AI·스마트 진단기기·당뇨관리기 유망=2024년 기준 호주의 의료기기 시장 규모는 71억 달러로 세계 12위이며, 2030년까지 93억6000만 달러로 확대될 것으로 전망된다. 심장내과 기기, 영상진단기기, 정형외과 기기 등이 주요 품목이며, 특히 당뇨관리기기는 2016년 이후 196.4%의 고성장을 기록했다.

최근에는 인공지능(AI) 기반 영상 진단, 비침습 기기, 스마트 혈당 측정기 등 개인 맞춤형 디지털 헬스 기술이 주목받고 있다. 야외활동이 많은 호주인의 특성상 안과질환 관련 의료기기 수요도 높다.

호주는 의료기기의 약 85%를 수입에 의존한다. 수입 주요국은 미국, 중국, 독일 순이며, 품목별로는 레이저 장비, 인공관절, X선 진단기기 등이 높은 성장세를 보이고 있다. 한국산 수입은 진단기기, 초음파 영상기기, 정형외과 기기 중심으로 증가하고 있다.

◇차별화 전략 필요… 인증 확보 핵심=김 부관장은 “호주의 의료 시스템은 GP 중심 구조인 만큼 유통과 채널 전략에서도 이를 고려해야 한다”며 “기술적 차별성과 현지 인증 확보가 핵심”이라고 말했다. 특히 B2B 중심의 유통구조에서 병원 및 의료인의 신뢰 확보가 중요하며, 교육, 세미나, 전시회 참가 등을 통한 신뢰 기반 마케팅이 요구된다는 것이다.

또한 FDA, CE 등 국제 인증을 확보한 제품은 TGA 등록 시 우대받을 수 있어, 인증 연계를 통해 북미·유럽 시장으로 확장할 수 있는 ‘레퍼런스 마켓’으로 활용 가능하다는 점도 주목해야 할 필요가 있다.

김 부관장은 “호주는 초기 진입이 어려운 시장이지만, 진입에 성공할 경우 글로벌 진출의 교두보가 될 수 있다”며, “제품력뿐만 아니라 인증, 유통, 마케팅을 아우르는 장기 전략이 필요하다”고 강조했다. 중기이코노미 채민선 기자

<저작권자 ⓒ 중기이코노미. 무단전재 및 재배포 금지>